INTERVIEWリアルモデル for 製造

食品メーカーA社様

業種

菓子

対象

本社、国内グループ会社5社

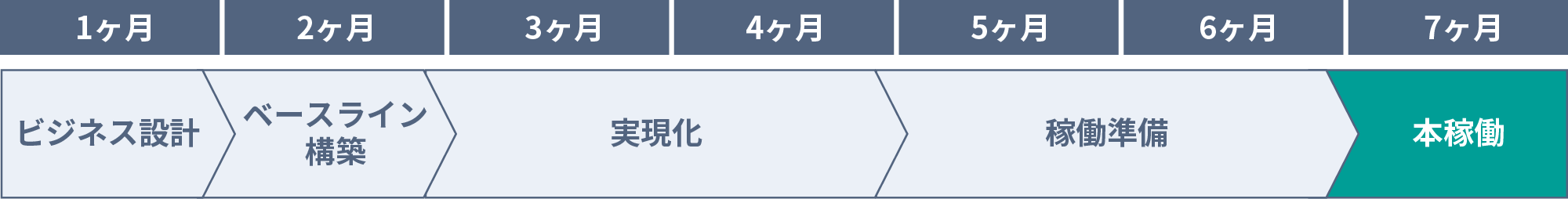

期間

6ヶ月(本社への会計導入時)

導入プロセス

- ビジネス設計:組織・マスタ設計、プロト構築

- ベースライン:プロトタイプ検証、GAP対応検討

- 実現化:追加設定・開発、システムテスト

- 稼働準備:データ移行、運用テスト、操作教育

SAPなら3年はかかると思っていました

「それがテンプレート方式なら半年で、しかも費用も抑えられるという。これが決め手でした。」三井金属ユアソフトのリアルモデルを第1フェーズとして統合会計システムに導入し、運用を開始した食品メーカーA社の担当責任者は、このように語ります。

今回は、同社の導入事例をもとに、リアルモデルの特長を検証します。

INTERVIEW

-

食品メーカー業A社

経理部長兼グループ事業企画部長S氏

POINT

- 会計システムが部門毎に分断化されていたため、まずは本社の会計システムを統合し、意思決定につながるシステムを実現したかった。その後、グループ会社やロジ展開し、グループ経営の強化を図りたいと考えていた。

- 上記構想を実現するには、導入実績、業界標準のプロセス、豊富な機能などが必要であり、SAPを選択した。

- BPRせずにSAPを導入。SAPであれば業界標準のプロセスが準備されているため、SAPに業務を合せることによりBPRできてしまうと考えた。また、早く導入し、早く効果を出した方が良いと考えた。

- 本社の財務・管理会計、データウェアハウスは6ヶ月間で導入。その後、販売・購買・原価管理などへの拡張を行うと共に、グループ会社への展開を実施した。

スピーディーで効率的なSAPの導入を実現しました。

きっかけは、社内情報システムの見直しでした。必要に応じてシステムを拡張してきた結果、使い勝手のよいシステムではあったものの、必ずしも全体最適が達成されているとは言えませんでした。特に、20数年前のシステムをベースにした会計システムについては、早急な見直しが必要だと判断されました。企業経営における最終的なデータの集積地は会計情報です。会計インフラが不完全なままでは、羅針盤のない船を動かしているような状態だ、という認識のもと、会計基盤の再構築が緊急の課題となったのです。ペーパーの量で勝負する“紙量”ではなく、企業経営に役立つ本来の意味での“資料”を提供することが求められていました。

SAPの検討当初から、その実績や評価についてはよく理解していました。しかし一方で、導入コンサルティングなどにかかる費用面での課題がありました。そうした中、調査を進めるうちに、テンプレート方式を活用すれば、スピーディーかつ効率的にSAPを導入できるという情報を、当社はコンサルタントを通じて得ました。それが「リアルモデル」でした。

さらに調べていくと、次のような特長があることがわかりました。

- 三井金属グループ企業50数社の実績をもとに、豊富なテンプレートが用意されており、当社の業務にも十分に対応できること。

- 当社の場合、会計システム以外は従来のレガシーシステムを継続使用するため、インターフェースの整備が課題となりますが、リアルモデルは独自のバッチインプット方式により、さまざまなシステムとの連携が可能であること。

- システム運用に不可欠なマニュアルについても、リアルモデルでは最初から整備されており、準備にかかる時間やコストを削減できること。

- テンプレート方式により、SAP導入に付きもののコンサルティング費用が大幅に抑えられ、導入期間も短縮できること。

これらの理由から、当社では「リアルモデル」を導入することに決めました。

社内スタッフは兼任でプロジェクトを推進しました。

実際、プロジェクトは昨年の10月にスタートし、当初の予定通り、今年4月に運用を開始することができました。短期導入という点以外にも、リアルモデルにはさまざまなメリットがあります。その1つが、当社スタッフによる兼任体制でのプロジェクト推進が可能だったことです。

経理部門や情報システム部門などから選出した20数名のスタッフは、いずれも他の業務と兼任でプロジェクト開発に参加しました。SAPからは当初、意思決定ができる専任スタッフを配置してほしいという要望がありましたが、選定したメンバーはいずれも情報システム開発の経験を持ち、現場業務に関する知識をシステムに的確に反映できる人材でした。そのため、テンプレート方式であれば、兼任でも十分に対応できると判断したのです。

また、三井金属ユアソフトの「ユーザを尊重する」という方針も、大きな安心材料となりました。デモ用のプロトタイプを作成し、機能を1つひとつ検証しながら、ユーザが納得しない限り次の工程へ進まないという、一貫したユーザ本位の体制でプロジェクトをリードしてもらえたため、安心して任せることができました。

第2フェーズではロジスティクス領域の強化を進めます。

会計システムがいくら充実しても、それだけでは企業活動を支援する有効な情報システムとはいえません。菓子食品業界でいえば、数量をベースにした在庫管理や、得意先ごとの戦略を思考した得意先管理はかかせません。

そこで会計システムを第1フェーズとしてとらえるならば、第2フェーズではロジスティクス関連を充実させ社内だけでなく社外にもあるデータをデータウエアハウスなどで有効に活用する、第3フェーズでは食品メーカーA社単体ではなく、関係会社含めたグループ全体でSAPをインフラとして活用していくという計画を3年で展開していきいます。すでに第3フェーズは前倒しし、今年1社が導入することになっています。

完成すると、よりいっそう企業活動を支援する有効な情報システムになると確信しています。

いずれの段階でも「リアルモデル」の活用は欠かせないと考えています。

※記事内容は、取材当時のものです。