INTERVIEWリアルモデル for IT

サービス提供企業D社様

業種

サービス

対象

本社

期間

11ヶ月

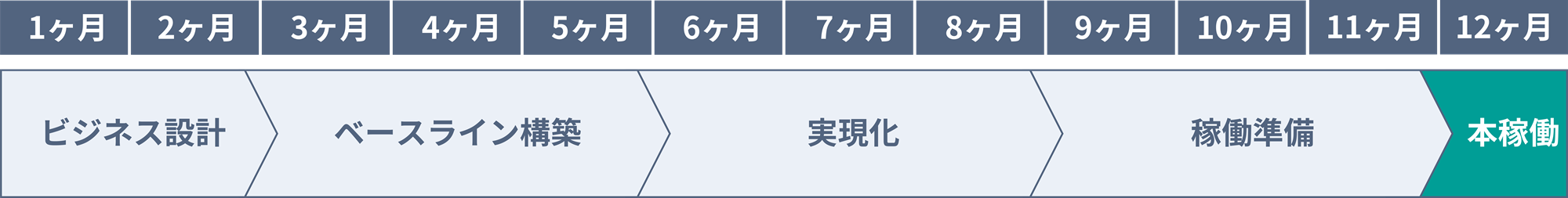

導入プロセス

- ビジネス設計:組織・マスタ設計、プロト構築

- ベースライン:プロトタイプ検証、GAP対応検討

- 実現化:追加設定・開発、システムテスト

- 稼働準備:データ移行、運用テスト、操作教育

いかに精度の高い情報をスピーディに集められるか

それは、変化に対応できる企業体質をつくるための重要な課題でもあります。この課題を、サービス提供企業D社は三井金属ユアソフトのリアルモデルを活用することで、効率的に実現しました。

INTERVIEW

-

サービス提供企業D社

マネジャーT氏

-

サービス提供企業D社

マネジャーN氏

-

サービス提供企業D社

H氏

POINT

-

将来に亘った製品保証や法改正対応、SFAとの連携など13の観点から詳細に比較検討し、SAPの導入を決めた。

個別原価までを一つのパッケージで管理できるのはSAPしかなかったのもポイントである。 - プロジェクトには、情報システム4名、経理・財務部から7名が兼務で参画。

- SAPの知識がある訳ではないが、稼働実績のあるテンプレートへの信頼感は大きかった。

- 当初の目的達成に加え、リアルモデルに備わっていたExcelツールでのデータ連携、振替伝票などの手書き伝票廃止、更にはコンビニ決済が可能なバーコード方式の請求書に変更したことによる未収金の回収期間短縮などといった目に見える効果も出た。

同じテンプレートでも、実績があるから安心して導入できました。

「稼働実績のあるテンプレートなので、新基幹システム『Earth』の構築に安心して臨めました」と、サービス提供企業D社の情報システム室マネジャーであるK氏は語ります。

サービス提供企業D社が1997年に導入した旧システムは、手作りで現場では使いやすかったものの、請求書、購買・売上・支払い管理などの基幹系システムと業務系システムとの連携が弱く、その結果、顧客マスターの一本化ができず、「お客様の社数の把握」や「今、何が売れているか」といった最新の経営関連情報を把握するのに時間がかかっていました。加えて、同じデータを異なるセクションで並行して入力するなど、システム上のムダも発生していました。

こうした背景のもと、中期計画の中で新システムの導入が決定しました。次期システム検討委員会が1年をかけて、将来の製品保証やSFAとの連携など、13の観点から詳細に比較検討し、SAPの導入が決まりました。原価まで管理できるパッケージがSAPしかなかったことも、決め手の1つでした。検討を重ねた結果、リアルモデルの採用が決定しました。

プロジェクトには、情報システム室9人のうち4人と、経理・財務部から7人が参加しましたが、いずれも兼務で、SAPに関する専門知識を持っていたわけではありません。それでも、「三井金属グループですでに稼働しているリアルモデルへの信頼感はとても大きかった」とK氏は指摘します。

スムーズに導入できた背景には、

三井金属ユアソフトの的確なサポートがありました。

管理会計と財務会計を統合する新基幹システム「Earth」では、既存システムを残す必要があり、その連携が大きな課題となっていました。

アイテム数の多さも課題の1つでした。研修や通信教育などを手がける「人材育成支援事業」、手帳などを扱う「ビジネスツール事業」、各種ビジネス書を出版する「出版事業」という3本柱から成るサービス提供企業D社の商品アイテム数は、4,000点にも及びます。その意味では「たくさんの店が並ぶ商店街をシステム化するようなものだった」とK氏は振り返ります。

経理・財務部のN氏は「特に詳細設計が決算期と重なり、大変でしたが、発生した課題については三井金属ユアソフトのコンサルタントが加わり、1つひとつ確認しながら解決できました」と語ります。

情報システム室のI氏は、これまで一度もメンテナンスをしていなかった顧客データベースの見直しに、5月の連休前から着手しました。最終的には13万件あったデータを、1万1,220件にまで圧縮しました。

また、社内の担当者約60名への研修も進められ、予定通りに運用を開始した新基幹システム「Earth」は、当初想定していた効果に加えて、以下のような目に見える効果もあげています。バッチインプット/アウトプットによるExcelとのデータ連携、振替伝票などの手書き伝票の廃止、そしてコンビニ決済が可能なバーコード方式の請求書への変更による未収金の回収期間の短縮などです。

サービス提供企業D社では、今後第2次としてビジネスツール・出版事業の、そして第3次として人材育成支援事業のシステム刷新を予定しています。経営に寄与する情報基盤として、リアルモデルが今後ますます活躍し続けることは間違いありません。

※記事内容は、取材当時のものです。