INTERVIEWリアルモデル for 商社

専門商社(食品)A社様

業種

食品

対象

本社

期間

4.5ヶ月

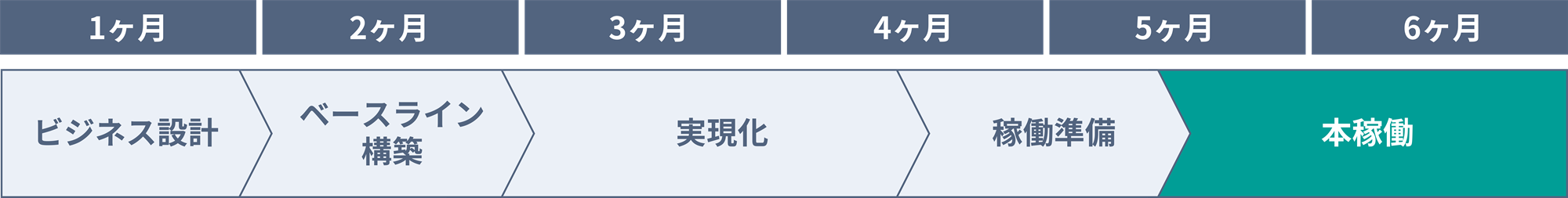

導入プロセス

- ビジネス設計:組織・マスタ設計、プロト構築

- ベースライン:プロトタイプ検証、GAP対応検討

- 実現化:追加設定・開発、システムテスト

- 稼働準備:データ移行、運用テスト、操作教育

「日々の営業活動が利益に結びついているのか?」

得意先や製品別の粗利益をタイムリーに把握したい。専門商社(食品)A社では、リアルモデルを活用した新業務システムで、こうした課題を解決しました。取締役総務経理部長として推進したS氏に、そのメリットについて語っていただきました。

INTERVIEW

-

専門商社(食品)A社

取締役総務経理部長S氏

POINT

- 社内に情報システム部門はなく、プロジェクトメンバーは現業兼務の2名という体制しか組めなく不安であった。

- ただ、プロジェクト開始から1~2ヶ月でプロトタイプ環境ができあがってしまい、それを実業務に照し合せて使えるかどうかを検証していく訳だが、この段階で極めて現実的なレベルで確認することができたため、確実に推進することができた。

- このような確認を双方向で積み重ねるうちに、半信半疑からこれならいけるという確信に変わった。

- 三井金属ユアソフト社は、問題定義に対してのレスポンスも早く、検討課題が置き去りにされてしまうこともなく進んだ。

- 適用作業が4ヶ月で終わったのは、テンプレート方式のリアルモデルを採用したことが大きかったといえる。

SAPをビッグバン導入。

要員は兼任で、わずか2名体制でした。

専門商社(食品)A社は、グループ内で業務用製品分野を担う会社です。従業員は半数以上が営業マンです。情報システムは1990年代初めに導入したオフコンによるもので、データ処理を事後処理で何とかこなしているという状況で、情報活用というレベルには程遠い状態でした。一方で、ビジネスにはスピードが益々求められるようになってきていました。そこで「正確なデータをベースに情報を活用し、経営メンバーのみならず営業マンにも状況を伝えられる情報環境を構築し、同時に今まで手付かずの状態だった間接業務の効率化を図る」という明確な意図のもと、「業務システム再構築プロジェクト」がスタートしました。SAPをグループ全体の情報基盤にすること、導入に際して実績のあるリアルモデルを使うことまでは順調に決まりました。

日々のやり取りの中で、

テンプレート方式のメリットを実感しました。

「業務システム再構築プロジェクト」とは、具体的には購買在庫管理、販売管理、財務会計管理を意味する、いわばビッグバン導入です。半面、不安もありました。社運をかけた再構築プロジェクトにもかかわらず、社内に情報システム部門はありませんし、導入のための要員は多くて2名、それも兼任というのが精一杯です。その上、テンプレートでどこまで実務に対応できるのかも不安でした。数あるテンプレートの中から機能を取捨選択し、効率的に組み立てるというリアルモデルの仕組み自体は理解できるのですが、人間が進める以上、不測の事態にも支障なく対応していかなければならないからです。しかし、そうした心配はいずれも早い段階で杞憂に終わりました。

リアルモデルでは、プロジェクトがスタートすると、その1~2ヶ月後にはプロトタイプモデルができ上がります。それが実際に使えるかどうかを検証するのですが、リアルモデルはこの段階で極めて現実的なレベルで確認できるのです。こうしたステップを双方向で積み重ねるうちに、半信半疑から「これならいける」という確信に変わりました。問題定義に対してのレスポンスも早く、検討課題がそのままになってしまうということもなく進みました。導入を担当した社員は兼務なだけに大変だったとは思いますが、リアルモデルだからこそ、2人でも対応できたのだと思います。

研修にじっくり時間をかけることで、

実効ある運用を実現しました。

「業務システム再構築プロジェクト」は、キックオフからカットオーバーまでに9ヶ月半をかけました。リアルモデルであれば、その半分の期間でも可能だったかもしれませんが、当社からお願いして、運用開始後すぐに活用できる状態を実現するため、研修期間を充実させることにしたのです。そこには、当社ならではの事情があります。新システムの直接の利用メンバーは、札幌から福岡まで全国7拠点に散らばっているうえ、各人の情報スキルもどちらかといえば脆弱でした。このままの状態で新システムを導入しても、うまく機能しないのは自明でした。対象者は平日は日常業務で多忙なため、休日を返上してもらい、毎週2人ずつマンツーマンで研修を実施しました。

新システムを機能させるためには、これまでのように月末までにデータをインプットするのではなく、常に最新のデータを入力する意識が欠かせませんでした。こうした意識改革も研修の目的の1つでした。余談ですが、研修用のテキストは独自に作成しました。6月のキックオフ後、10月には適用作業がほぼ終わっていたため、5ヶ月を研修期間に充てることができました。カットオーバー後、新システムが順調に機能しているのは、テンプレート方式のリアルモデルを導入したことが大きかったといえます。

今後は、SCMなどを導入し、購買計画の前段階となる仕入計画までをシステム化し、さらに実効ある仕組みにしていきたいと考えています。

※記事内容は、取材当時のものです。