温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする(=二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理等による「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにする)カーボンニュートラルは、世界的なテーマとなっています。企業の持続可能性という意味でも大きな割合を占めるようになりました。なかでもCO₂排出量の削減が重要視されており、三井金属でもカーボンニュートラルへの貢献や事業化を進めています。

今回は、三井金属が開発する、多孔体を利用した新たな吸着材料と、そのコンパクトなCO₂分離回収装置の実現についてご紹介します。

三井金属では、様々な角度からCO₂排出量の低減を目指しているとうかがっています。例えば、設備の効率改善等の省エネ、リサイクルによる省資源、化石燃料から低炭素燃料へのエネルギー・燃料転換、電力の低炭素化などに取り組まれているのですよね。

2030年度までのCO₂排出量の削減や、2050年度までのカーボンニュートラルの実現に向け、トランジション戦略を策定しています。その戦略の骨子の一つとして、4つのアプローチ「省エネルギー/省資源」「エネルギー・燃料転換」「電力低炭素化」「オフセット/イノベーション」があります。

そのなかでCO₂分離回収システム等の技術開発を進めていて、それを活用したカーボンニュートラル関連の事業化にも積極的に取り組んでいるとうかがっています。ポイントとなるのはどのような技術なのでしょうか。

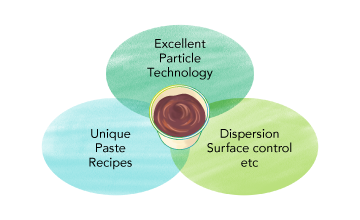

吸着材料を生かしたCO₂の分離回収技術を、システム全体を含めて開発しています。

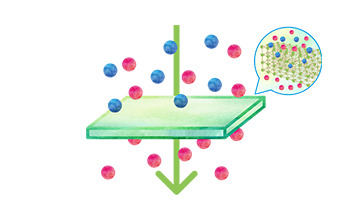

CO₂吸着材の具体的な内容としては、CO₂吸収液を多孔質支持体へ固定化する固体吸収剤です。構造的な特徴として、メソ孔を有する3次元ネットワーク状のシリカ骨格と、そのすき間である連続マクロ孔を有した多孔質支持体を用いています。多孔質支持体のメソ孔にCO₂吸収液を固定化させて、マクロ孔をガスの流路として活用することで、ガスの拡散性が高まり、吸着・脱離工程を短時間で処理できる――この特徴が、競合他社の材料よりも優れていると考えています。

この材料を生かしたCO₂分離回収システムを開発することで、コンパクトかつ高効率なCO₂分離回収を目指しています。

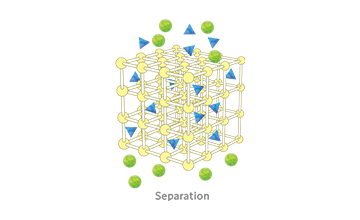

一般的な多孔質材料の場合は、粉体を押出成形などの技術によりペレット状に成形加工します。粒子から成形体を作る場合、粒子と粒子の間隙が主なガスの流路となり、狭い流路もあれば広い流路も存在します。

一方で当社の開発品は、申し上げたように3次元ネットワーク状のシリカ骨格で形成されており、そのすき間である連続的なマクロ貫通孔を有していることから、ガスが拡散しやすい構造になっている点が特徴です。例えば交通渋滞をイメージしていただくと理解しやすいかと思いますが、途中で道路が狭くなったり、車線が減ったりすると渋滞しますよね。しかし、当社の開発品は同じ幅の道が無数につながりガスが流れやすくなっているような構造で、そこが一般的な材料との大きな違いです。

実際に、連続的なマクロ孔がある場合とない場合とで比較すると、連続的なマクロ細孔がある場合ではガスが早く拡散するため短時間でCO₂を吸着できます。

その技術がコンパクトな装置につながるのは、どうしてでしょうか。

既に実用化されているCO₂分離回収技術として、「化学吸収法」という手法があります。アミン溶液をシャワーのように降り注いで工場排ガスに触れさせ、CO₂と反応させることにより回収する方法です。このような従来の手法では、CO₂をアミンから分離・濃縮する工程で100~120℃程度の高温にする必要があり、加熱時にエネルギーを大量に使うことになります。また、液体を降り注ぐ構造になることから、装置自体が大型化してしまいます。加えて、CO₂濃度が低い工場排ガスではCO₂回収効率が下がるといった課題もあったのです。

私たちが開発している多孔質材料は、先ほど説明したマクロ孔のほかに、さらに小さなナノスケールの細孔をもっており、ナノスケールの細孔にCO₂吸収液を固定化します。多孔質材料に排ガスを送り込むとマクロ孔を通じて材料内部の隅々までガスが行き届き、細孔内に固定化されたCO₂吸収液と接触することで高効率なCO₂回収を実現したいと考えています。

CO₂を吸着できたとしても、一定量に達すると吸着できなくなると思いますが、その点はどのように対応していくのでしょうか。

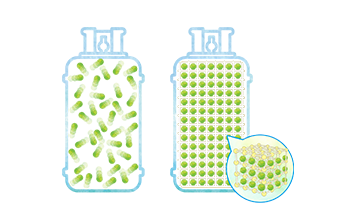

吸着材のCO₂吸着量が限度に達したら、圧力操作などにより、CO₂吸収液からCO₂を取り出して、再度使用できる状態に戻す必要があります。吸着工程と脱離工程のサイクルが早いほど吸着材がたくさん働くので、装置の小型化につながります。

そのため、装置を置く際は2つ以上の吸着塔を用意します。片方の塔でCO₂吸着量が限界に達したら、バルブを閉じ閉鎖系にして真空ポンプで減圧することで、CO₂が脱離してポンプから高純度のCO₂が排出されます。2つ以上の吸着塔を準備し、吸着工程と脱離工程を交互に行うことで、常にCO₂を分離回収できるようにするのです。

このプロセス自体は以前から実用化されている技術ですが、私たちはそこに新しい材料を適用することでCO₂の分野に応用させ、効率的に回収できるようにしています。

【インタビュー実施日】

2024/12/2