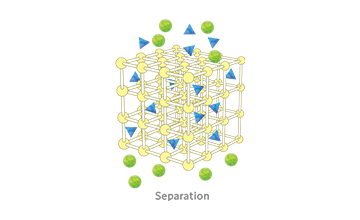

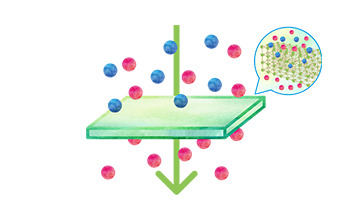

三井金属が開発する多孔質材料を用いたCO₂分離回収装置を三井金属グループ内の工場に設置し、実ガスでの試験を開始しました。カーボンニュートラル対策を一歩前進させるこの技術は、コンパクト化による中小規模事業者への普及も視野に入れ、さらには多様な用途への展開を目指しています。

カーボンニュートラル対策として新たな吸着材を開発され、実際の工場で実証実験を行い有効な結果が得られたとうかがっています。

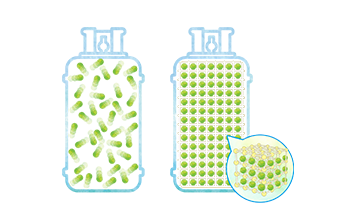

小型のCO₂分離回収装置が完成したため、2024年4月に、三井金属グループの八戸製錬所に設置し、実際の工場排ガスからCO₂を分離回収する実証実験を開始しました。カーボンニュートラルを実現するうえで、電動化が難しい工場からのCO₂排出量を削減する手立てが必要になります。事前に研究所で工場の排ガス組成に近い模擬ガス試験を行い、運転条件や回収能力を把握し、その後、実際の工場の実ガスで測定しました。その結果、約90%の回収率を確認でき、おおよそ想定通りの結果が得られました。

研究所での試験段階と実際の工場での実証実験では、予想と異なる点はありましたか。

装置の運搬や立ち上げるまでにも様々な困難がありました。作業面では季節の影響も受けますので、準備も含めてスケジュールを現地とすり合わせる必要がありました。研究所内であれば自分たちでトラブルに対応できますが、現地では対応が難しいので機械・設備に強いメンバーも帯同して試験に臨みました。今後も様々な状況下で評価するなかで、想定外の苦労があると考えています。

また、工場では定期的に設備が切り替えられるため、その際に排ガスの成分が変動します。実際に工場の排ガス成分を計測してみると、想像以上に大きく変動しており、研究所で行う安定した条件下での試験との違いを実感しました。

今後の取り組みの目途はありますか。

2030~2035年頃の商用化を目指しています。それまでに、八戸製錬所を中心に実証を進めていきたいと考えています。現在はまだ小型機ですが、3ステップぐらいでスケールアップしていくことを想定しています。

商用化に向けて、課題はありますか。

実際の技術確立が重要ですから、2030年までに八戸製錬所で技術を確立することが大きな目標となりますね。また、国の政策やインフラ整備も重要な要素ですから、CO₂排出に対する規制や、取り組みに対する補助金など、CO₂抑制に取り組む環境づくりが進むことも期待したいところです。それらが2030年頃には整うのではないかと考えているので、そのときに事業機会を失わないよう、開発・実証し、参入する準備をしておくことが必要だと考えています。

2030年頃に実現、事業化を目指すにあたり、他社との協業も必要になりますね。

そうですね。私たちがCO₂回収を行っても、回収するだけでは意味がありません。回収したCO₂をどのように処理するか、例えば、地中に埋めたり、セメントに埋め込んだり、燃料にしたりといったような対応を採るのかも重要な要素です。地域的にも技術的にも仲間づくりが重要ですので、中小規模のCO₂排出源でしっかり連携できるバリューチェーンの構築を目指しています。

CO₂回収から利用については、ドライアイスや炭酸水などの分野で既に実用化されています。また、発電所などの大規模な施設は国主体であることが多くすぐに装置の入れ替えを行うことが難しいので、まずは自社で装置を開発できる中小規模の排出源をターゲットとして考えています。既存技術では対応が難しいような装置のコンパクト化やCO₂回収の高効率化など、中小規模排出源での特有のニーズをしっかりと拾い上げることで、私たちの強みを生かして採用されていくことを狙っています。

事業化に向けて、CO₂を吸着するための多孔体を製造する技術は確立されているのでしょうか。

既に、研究室レベルではなくベンチスケールとして製造しています。CO₂吸着材以外にも様々な分野で使用するための製造技術は整いはじめています。

多孔体の活用自体の、今後の方向性はいかがでしょうか。

CO₂の回収はあくまで一例であるので、多孔質材料を開発するなかで、他の用途でも事業化を目指しながら、新規事業の柱にしていきたいです。

そのためには、社外の人脈も広げて協業しながら、多孔体を使った新たな事業の立ち上げをしっかりやっていきたいですね。

三井金属がなぜこのような事業をしているのだろうか?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、事業創造本部の技術グループは、「マテリアルの性質・機能をトコトン理解すること」をテーマにしています。CO₂対策だけが最終目標ではなく、弊社の多孔質材料や技術力を知っていただき、様々な用途に利用していただくことを目指していきたいと考えています。そして業界でのプレゼンスを高め、様々なお客様から「困ったときは三井金属に相談しよう」と言われるような関係性をつくっていきたいですね。

【インタビュー実施日】

2024/12/2